実は現代人とあまり変わらない?平安時代の想いを綴った和歌の世界

夫婦仲がよかった歌の名手「赤染衛門」

やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて

かたぶくまでの 月を見しかな

(あなたがおいでになる気配がなければ)ためらわずに寝てしまいましたものを。あなたをお待ちしていたばかりに西の空に沈んでいく月までも見てしまいました。

紫式部の同僚である赤染衛門(あかぞめえもん)は、紫式部も認めるほどの歌の名手です。夫で文章博士の大江匡衡(まさひら)との仲が睦まじく、『紫式部日記』の中では中宮・彰子や藤原道長も彼女のことを匡衡衛門(まさひらえもん)とあだなで呼んでいたと書いています。

というわけで、この和歌は赤染衛門が恋人に送ったのではなく、当時の関白・藤原道隆と不倫をしていたといわれる姉か妹のために代筆したものといわれています。

このように代詠(だいえい=代わりに詠む)することはよくあったそうで、和泉式部も『和泉式部日記』の中で代詠した和歌について記しています。

返歌の上手さは母譲り?「小式部内侍」

大江山 いく野の道の 遠ければ

まだふみも見ず 天の橋立

大江山を越えて行く生野の道のりが遠いので、まだ天の橋立へ行ったことはありませんし、ましてや母からの手紙なども見てはおりませんよ。

小式部内侍のお母さんは先ほどご紹介した和泉式部です。小式部内侍も和歌の名手で、母と同じく中宮・彰子の元で働いていました。

しかし、あまりにも上手いので母が代詠しているのではという噂が出るほどでした。ある日、歌合に呼ばれますが、母は丹後に行っており不在。

そこに藤原定頼(さだより)がやってきて、「和歌は大丈夫?お母さんに手紙出したの?(代詠を持った)使いはまだ戻りませんか?」と皮肉を言ってきたので、すかさず返した和歌が上のものです。

※歌合(うたあわせ)…歌人を左右に分け、詠んだ歌を判者(はんじゃ)が批評。優劣を競った遊び及び文芸批評の会。

うわー、こういう人いますよね。わざとちょっかい出してくる人!「でも、もしかして、わざと、こうやってじゃれて遊んでいたのかもしれませんよね」と中島さん。

実は2人は恋人だった時もあったといわれているので、それもありそう!でも、バシッと詠まれた定頼は返歌もできず、大恥をかいたそうですよ。そう聞くと、ちょっとスッキリ!

ところで歌に出てくる「いく野の道」とは、都と丹後を結ぶ途中にある「生野(いくの)」という地名。現在の京都府福知山市字生野にあたるのだとか。ここでは「生野」という地名と「行く野」を掛けているんですって。とっさに詠んだ和歌なのにおしゃれ~!

平安のおしゃれガール「清少納言」

夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも

よに逢坂の 関はゆるさじ

まだ夜も明けきらないうちに、鶏の鳴きまねをして、だまして通ろうとしても、私と逢うこの逢坂の関だけは決して通しはしませんから。

この和歌には前段階がありまして、夜更けまで清少納言の元で語らっていた藤原行成(こうぜい)が、宮中に用があると急いで帰ってしまいます。

後で「夜明けを告げる鶏の声にせき立てられたもので」という歌を贈ってきたので、清少納言は「その鶏の声とは孟嘗君(もうしょうくん)のでしょうか」と返します。

孟嘗君とは中国の貴公子の名で、敵国から脱出するため夜道を急いでいたけれど、函谷関(かんこくかん)という関所は朝にならないと開かない。

そこで鶏の鳴きまねをさせて通ったという故事より、鶏の鳴きまねをしてでも早く帰りたかっただけでしょ、と返したのです。

するとすぐに「いやいや、これは函谷関じゃなくて逢坂(おうさか)の関ですよ」と返してきたことに対する返歌です。

切り返しがすごい!!まるで夜中にSNSでやりとりをしているようなスピード感です。

ここに出てくる「逢坂の関」とは、山城(京都)と近江(滋賀)の堺にあった重要な関所のこと。ですが和歌における「逢坂」とは、男女が夜に逢って過ごす「逢ふ」という意味も掛けているんですって。

つまり「早く帰りたいのではなく、あなたに逢いたいですよ」と言ってきたわけです。これはもうエスプリ合戦ですね。

「こういうのを見ていると和歌はラップのようでもありますよね」と中島さん。

なるほど、リリック(歌詞)に想いを載せ、ライムを刻んだり(韻を踏んだり)、ダブルミーニング(縁語=1つの音で2つの意味を持つこと)などギミック(技巧)を使って作っているわけなんですね。なんだかリズムに乗っている感じがして面白いです。

嵯峨嵐山文華館に行ってみよう

教科書で読んでいた時は難しく感じた『百人一首』ですが、こうやって読み解くと、現代の私たちと感覚があまり変わらないなあと思いました。

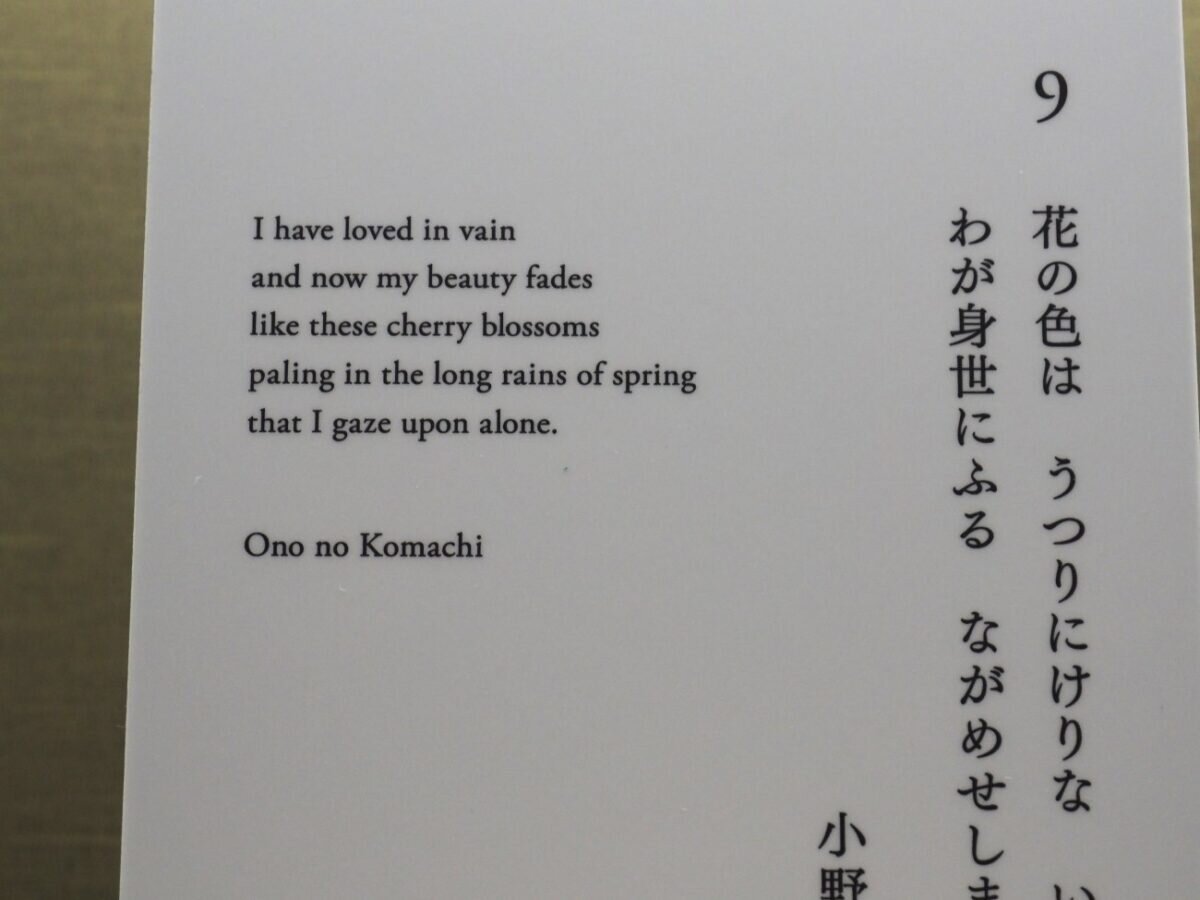

また、嵯峨嵐山文華館ではアイルランド出身の日本文学者で翻訳家のピーター・マクミラン氏の英語訳も掲出。単語しか分からない程度の私の英語力でも、英語ではこうやって表現すると伝わるんだ、ということが分かって面白かったです。訪れたら、ぜひ読んでみてくださいね。

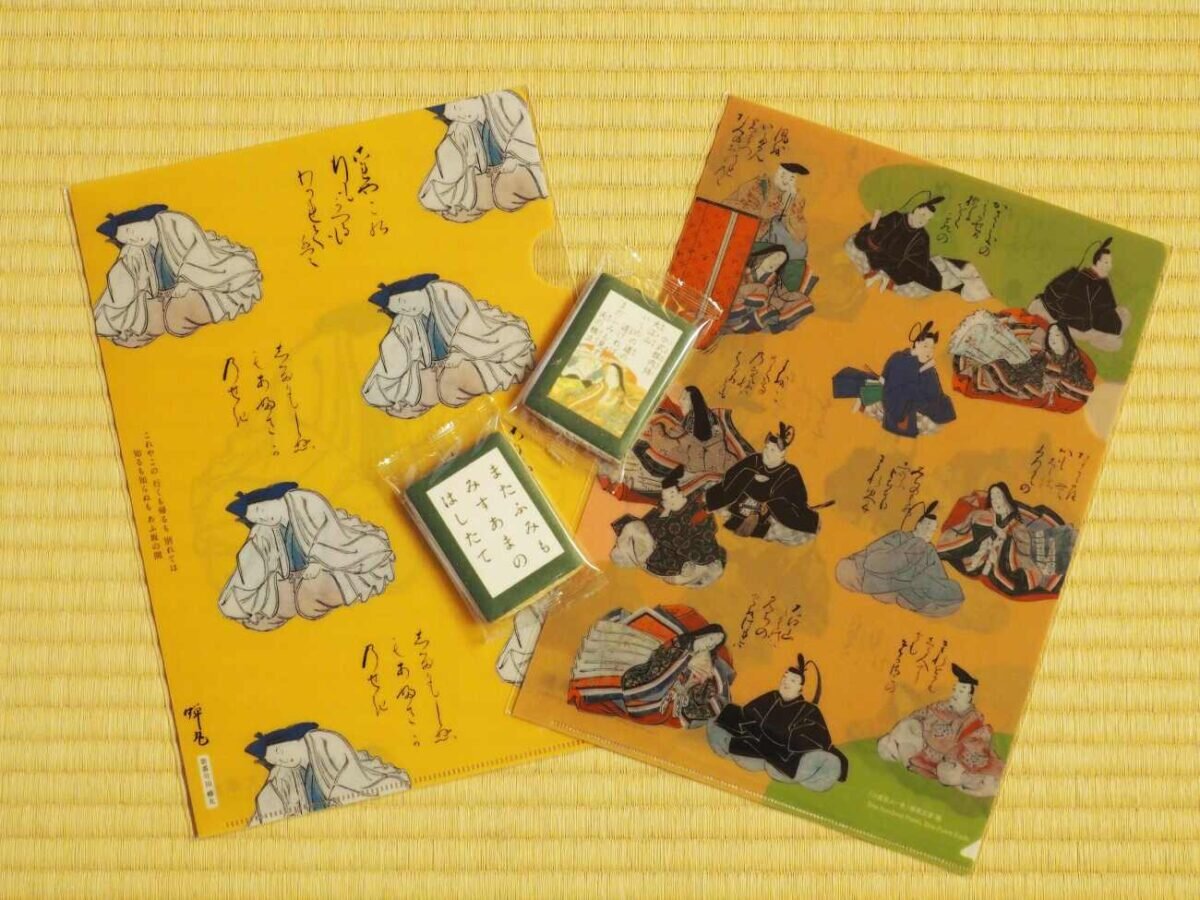

『百人一首』の詠み手のことを知ると愛着がわいてきて、グッズが欲しくなってきました。ミュージアムショップでは『百人一首』グッズも販売しています。私が購入したのはこちら。クリアファイル(各440円・税込)、百人一首クッキー (2枚セット432円・税込)。

もちろん『百人一首』も販売しているので、購入して今年のお正月に楽しんでみてはいかがでしょう。

■■INFORMATION■■

嵯峨嵐山文華館

住所:京都府京都都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11

TEL:075-882-1111

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:なし(年末年始/展示替期間)

入館料:1,000円

小町公園 小町の舎

住所:京都府京丹後市大宮町五十河302

TEL:0772-64-5533

開館時間:9:00~16:00

休館日:水曜

展示室入場料:大人220円/小中学生110円

- source:KYOTO SIDE

- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。