なぜ名古屋に多いのか?公園の「富士山すべり台」を調べまくったサラリーマン

富士山すべり台が誕生した意外な理由

―そもそもいつ、なぜ、富士山すべり台に関心をいだいたのですか。

牛田:いまから約20年前ですね。名古屋へ遊びに行ったとき、何の気なしにふと公園に立ち寄ったんです。すると、そこに富士山がそびえている。

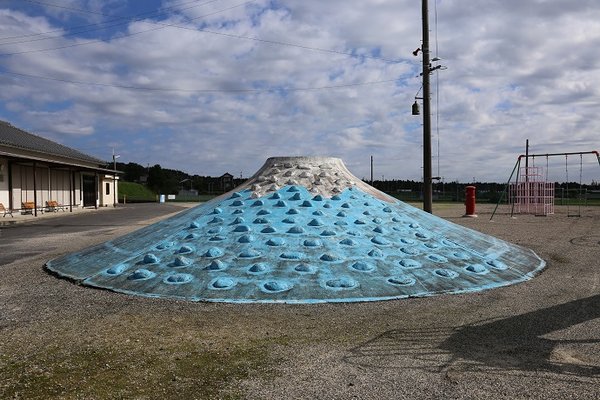

さらに、たまたまほかの公園を訪れてみると、やはり富士山がある。しかもどの富士山も微妙に色あいや造形が違っていた。「これは被写体として、おもしろいな」と感じたんです。

先に撮り集めている人がいないかを調べると、誰も撮っていない。意外でしたね。名古屋の人にとって当たり前すぎる存在だったのでしょう。

それで「じゃあ、自分が撮ろうか」と。私は愛知県民ではあるけれど名古屋市民ではないので、富士山すべり台を珍しいものとして捉えられたのがよかったのかもしれないです。

―名古屋の富士山すべり台は全国で群を抜いて数が多いそうですね。いったいなぜ、名古屋には富士山すべり台が集中したのでしょう。

牛田:名古屋市役所「緑政土木局」の方にお訊きしてわかったことなんですが、富士山すべり台は、そもそも名古屋で生まれたんです。

―そうなんですか!名古屋発祥なんですか。

牛田:昭和40年代に名古屋の人口が急増したのがきっかけです。人口増加にともない区画整理事業が行われ、団地や公園がたくさん生まれました。

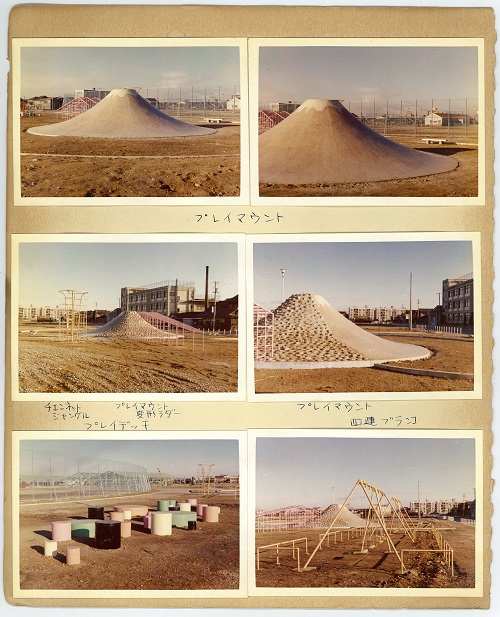

公園に設置する遊具のひとつとして、市役所の職員さんが「プレイマウント」という名でコンクリートの山を発注したんです。このプレイマウントの図面が富士山に似ていたんですね。

―あ、はじめから富士山をイメージしていたわけではなかったのですね。

牛田:そうなんです。安全とスリルの両面から考えて設計した結果、フォルムが富士山に似たようなんです。実際、図面には特に「富士山のように冠雪を塗れ」と指定されていません。

現場監督だったり、地区の公園担当者だったりが、図面を見て「富士山のカラーリングにしよう」と思い立ったのではないかと推測します。

名古屋の人も知らなかった名古屋名物

―プレイマウント型の富士山すべり台は現在、何基あるのですか。

牛田:名古屋市内に92基。東海地方全体では150基くらい造られていて、125基が残っています。過去の航空写真をさかのぼっていくと、ほとんどが昭和40年代~50年代に造られたものだとわかりました。

そうして「プレイマウント」の図面が流用されたり再考されたりしながら、名古屋→愛知→岐阜や三重など東海圏へと拡がっていったようです。

伝達ゲームのように伝わっているので、かたちが一つひとつ微妙に違います。そこも、富士山すべり台のおもしろいポイントです。

―そんな富士山すべり台が名古屋発祥である事実を、名古屋の方は皆ご存じですか。

牛田:いいえ、知らなかったでしょう。プレイマウント型の富士山すべり台があまりにも当たり前に存在するので「東海地方を出ると、ほぼなくなる」とは気がつかなかったのでは。

僕自身も全国調査や関係者取材を重ねた結果、近年やっと「名古屋に多い」と確信をもてたくらいですから。

それまで富士山すべり台の分布なんて、誰も調べてはいなかったですし。現在は少しずつ、名古屋生まれだと知られ始めています。