桃太郎はホントに岡山?誰もが知っている「五大昔話」のゆかりの地

『一寸法師』の冒頭には、「むかし、越後の国のある村に」という出だしがあります。『キジムナー』の冒頭にも「むかし、沖縄のある村に」などと、物語の舞台が明示されていますよね。

キジムナーの場合は、そもそもが沖縄の妖怪というか、精霊だと知られていますから、物語の舞台はわかりやすいです。

では一方で、五大昔話といわれる『花咲かじい(花咲か爺)』、『舌切りすずめ』、『猿かに合戦』、『桃太郎』、『かちかち山』といった、「超」がつくほど有名な物語は、どこが舞台になっているのでしょうか。

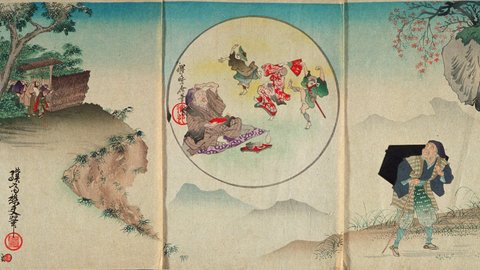

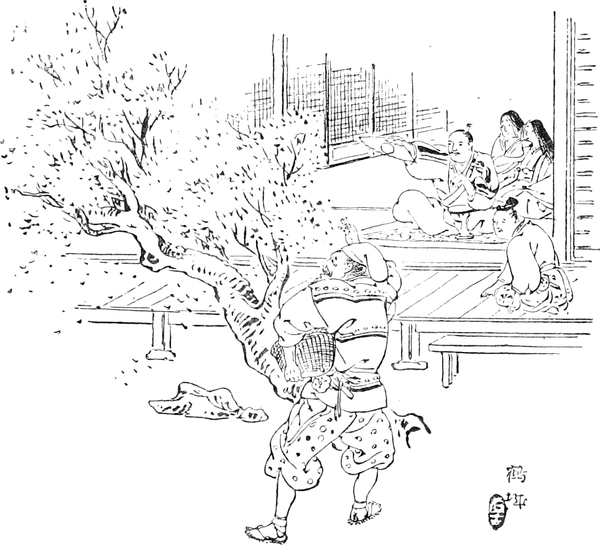

花咲かじい

花咲かじいは『広辞苑』(岩波書店)によると、室町時代から江戸初期ごろにできたといわれる物語で、江戸時代に絵入りの読み物(赤本)に『枯れ木に花咲かせ爺』として掲載され、現在の物語の形が全国に定着していったのだとか。

花咲かじいの舞台は、少なくとも物語のなかでは記されていません。平凡社の百科事典などには、東北や南九州に残る物語から派生したといった記述も見られます。

かといって東北や南九州で、岡山(桃太郎)のように大々的に宣伝している観光地は、筆者の少ない知識の範囲でいえば見当たりません。

『日本昔話事典』(弘文堂)によると、日本全国のみならず、東アジアにも類似の話が見られるといいます。

そのことを踏まえると、残念ながら花咲かじいに関しては、ゆかりの地が○○とはっきり特定できるわけではないみたいですね。

ちなみに花咲かじいで大切な役割を果たす犬は古くから、人間を守り、豊かな獲物をもたらすため、

<幸福な生活を約束する神の使い信じられてきた>(日本昔話事典より引用)

みたいです。犬がいまの時代もペットとして愛されている理由に、少し通じている気がしますね。

いま読まれてます