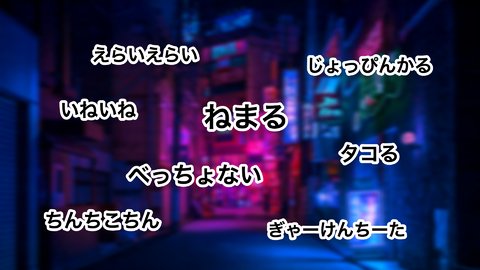

え、それHな言葉…?つい誤解しちゃいそうな日本全国の面白い「方言」たち

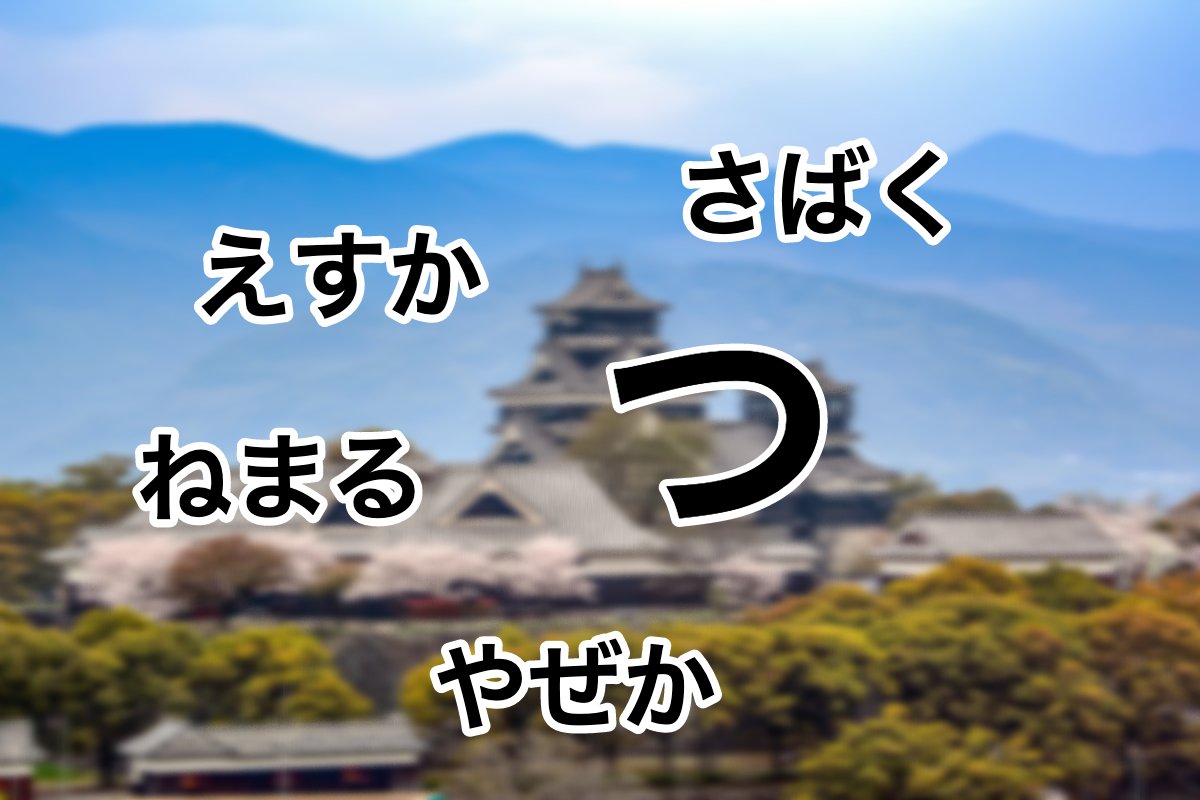

つ、てっぺん/九州エリア

さばく/長崎県

意味:髪の毛をとかす

長崎県で使われている「さばく」という言葉は「髪をとかす」という意味です。さらに長崎県だけでなく、同じく九州の熊本県などでも伝わる方言のひとつ。

わい/長崎県

意味:あなた

関西などでは一人称の「私」を意味する「わい」という言葉がありますよね。これは長崎県では自分のことではなく、相手のことを意味する言葉に変化するのです。

「『わい』は関西は自分のことですが、長崎では『おまえ』のことで、ケンカ言葉のイメージ」(長崎県出身・50代男性)

そのほかにも「私(俺)」は「おい」、「それ」は「そい」、「これ」は「こい」と使うそうですよ。

つ/長崎県

意味:かさぶた

長崎県では「かさぶた」のことを一文字で「つ」と呼びます。

「『ケガしたところがつになった』の意味は『ケガしたところにかさぶたができた』です」(長崎県出身・30代男性)

さらにこの方言は長崎県だけでなく、佐賀県など九州の広い地域で親しまれているそうですが、由来ははっきりと分かっていません。

ぎゃーけんちーた/長崎県

意味:風邪をひいた

長崎県は地域によって方言が異なるのが特徴です。例えば、諫早では「風邪をひいた」を「ぎゃーけんちーた」といい、ほかにも「きゃーなえた(疲れた)」や「さぶなか(味が薄い)」など、個性的な方言が数多くあります。

てまぜ/佐賀県

意味:手遊び

授業中など、集中力が切れたときなどに「手遊び」をすることがありましたよね。この手遊びのことを佐賀県では「てまぜ」といいます。

先生が生徒に対して手遊びを注意するときは「てまぜしない!」という感じですね。

「佐賀市出身なのですが、てまぜと東京の人にいったら『え、何を混ぜるの?』といわれました」(佐賀市出身・20代女性)

えすか/佐賀県

意味:怖い、恐ろしい

ホラー映画を観たときなど、「こわい」ことを佐賀県では「えすか」といいます。佐賀県出身のかたによると、使い方としては「がばいえすかった~」で「すごくこわかった」という意味になるのだとか。

おろよい(おろよか)/熊本県

意味:良くない、新しくない

熊本県では、あまりよくない状態のもののことを「おろよい」と表現します。この「おろ」は、「少し」や「あまり」といったニュアンスが含まれており、「おろ甘か」で「あまり甘くない」という意味になります。

ねまる/熊本県

意味:腐る

食べ物が痛んでしまったとき、熊本県では「ねまる」を使います。主に「腐る」という意味があるそうですが、腐る少し前くらいにも使うことがあるのだとか。

また、話がこじれてしまったときや物事がうまくいかなかったときにも、この「ねまる」が大活躍。ただし県内でも地域によって使われるシーンが異なるみたいです。

このように全国にはいろんな方言がたくさんありますが、都道府県はもちろん、地域によって意味が異なるケースも少なくありませんでしたね。

なかには人の行動や表情から由来する言葉だったり、標準語と同じでも違う意味を持つ言葉だったり。

一見知らずに聞いているだけだと勘違いしそうな方言もありますが、それでも知らないジモトの言葉を知るのは、新しい発見があって面白いですよね。

皆さんもぜひ知らないジモトの方言や、その土地ならではのカルチャーに触れてみてはいかがでしょうか。

- image by:TRAN CONG PHUC/Shutterstock.com(編集部)

- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。