美女にゾクっと…夏夜を涼む東京怪談さんぽ「本所七不思議」

燈無蕎麦/北斎通り付近

本所南割下水付近には、夜になると二八蕎麦の屋台が出ていた。しかし、そのうちの1軒はいつ行っても店の主人がおらず、夜明けまで待っても現れることはない。その間、店先に出している行灯の火は常に消えているのだった−−。

この「燈無蕎麦(あかりなしそば)」は、あっさりした怪異…に思えますが、迂闊にこの行灯に火をつけると、家へ帰ってから必ず不幸が起こるという、実は後味の悪い話です。

やがて「この店に立ち寄っただけでも不幸に見舞われてしまう」というウワサが立つようになり、江戸時代のミステリースポットとなりました。

逆に、誰も油を注いでいないのに行灯の油が一向に尽きず、一晩たっても燃え続けている「消えずの行灯(きえずのあんどん)」という話もあります。こちらも同じく、立ち寄ると不幸に見舞われてしまうというオチ。

本件もタヌキの仕業といわれており、浮世絵師である歌川国輝の作品『本所七不思議之内 無灯蕎麦』には、この説に基づいて店先にタヌキの姿が描かれています。

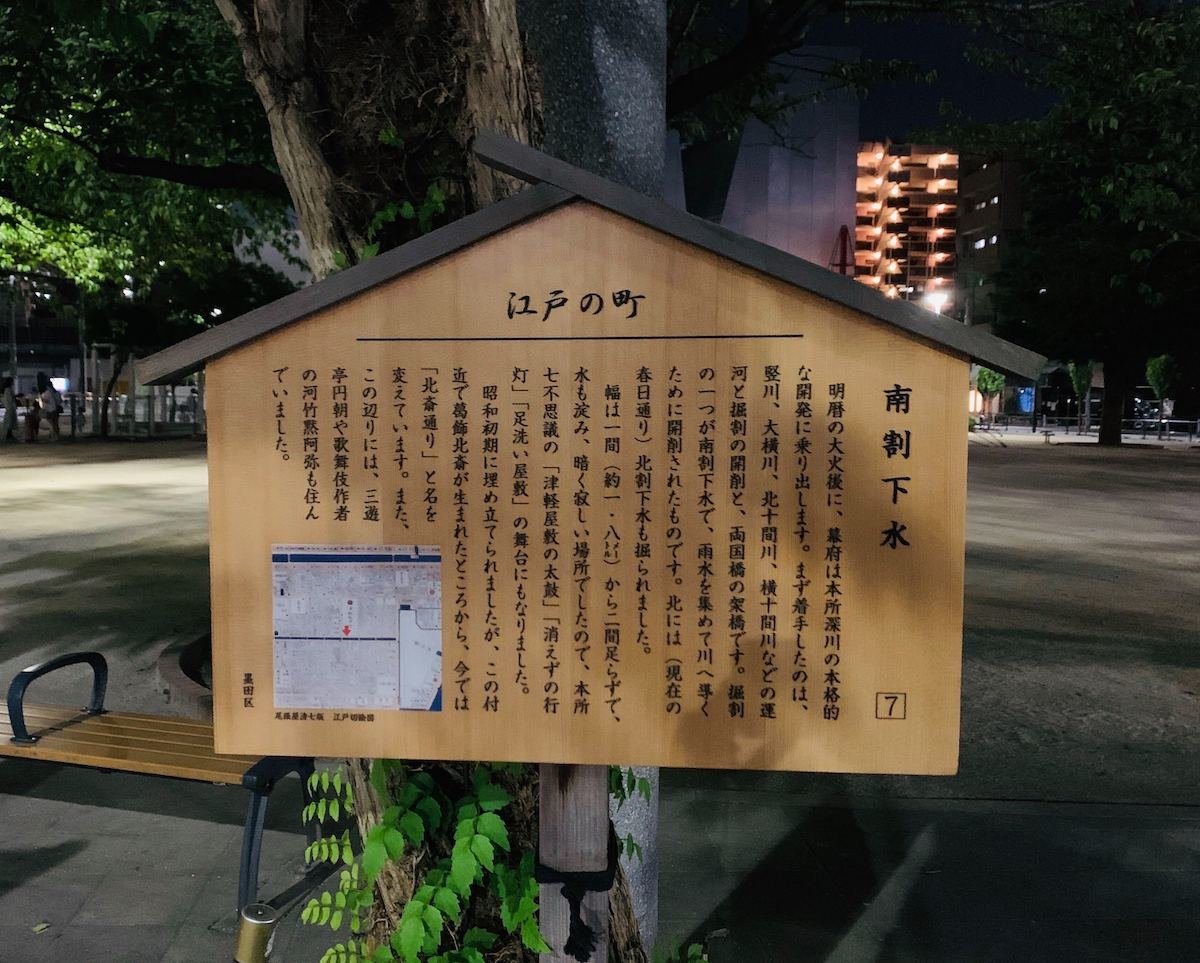

ちなみに、舞台となった本所南割下水は場所が特定されていませんが、南町公園には詳しく記載された案内板が立てられています。

墨田区で江戸時代から伝承される奇談「本所七不思議」について紹介しました。

みなさんお気づきかと思いますが、今回紹介した話は全部で9つ。まさかこれは話数が増える奇談…!?いえいえ、そういうわけではございません。

七不思議とはいえど、伝わりかたによって内容はバラバラで、エピソードも7つと決まっていないのが民話のおもしろいところ。

各話には諸説ありますが、これらの不条理な話こそが江戸文化の醍醐味なのです。不条理ないきさつを条理で落とす、まさに落語にうってつけのネタなんですよね。

今回ご紹介した本所七不思議以外にも、「麻布七不思議」や「深川七不思議」など地域によって七不思議があるところはまだまだあります。もしかすると、あなたのいま住んでいる場所もミステリースポットかもしれませんよ。

- 参考:青空文庫「おいてけ堀」

- image by:segawa7/Shutterstock.com

- ※本記事は新型コロナウイルス感染拡大時のお出かけを推奨するものではありません。新型コロナウィルスの国内・各都道府県情報および各施設の公式情報を必ずご確認ください。

- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。