こだわりの地元味。出荷量から見る、人気「地ビール」5選

近年のクラフトビールブームもあり、日本各地の地ビールを楽しむことを、旅の目的のひとつとする方もいるのではないでしょうか。

東京商工リサーチの調査によると、大手メーカーのビール系飲料の需要が伸び悩むなか、2018年1月から8月の累計の全国主要地ビールメーカー出荷量は前年同期を1.0%上回ったそうです。

地ビールは、その地域でしか味わえない独特の風味や希少性などが魅力です。そして、自分に合ったビールを探すという楽しみもありますね。

そこで今回は、東京商工リサーチが発表した「第9回 地ビールメーカー動向調査」の2018年1~8月の出荷量ランキングをもとに、TOP5の地ビールをご紹介します。

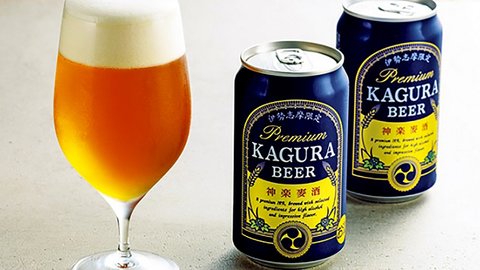

第5位 伊勢角家麦酒/三重県伊勢市

第5位には、三重県伊勢市の「伊勢角家麦酒」がランクインしました。伊勢角屋麦酒を醸造する(有)二軒茶屋餅角屋本店の創業は、なんといまからおよそ430年前の1575年。

もともとは、伊勢神宮へ通じる舟着場で二軒茶屋餅を販売していましたか、その後みそやたまり醤油の醸造をはじめ、1997年からは豊富な醸造技術を生かして地ビールの製造をはじめました。

2009年に開催された200種類もの地ビールを飲み比べることができる日本最大のビールイベント「ジャパン・ビアフェスティバル横浜2009」では、「ブルワリー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しています。

「伊勢角家麦酒」は、種類が豊富で限定醸造が多いことでも有名です。特に限定ビールは早々に売り切れることもしばしば。

なかでも明治時代のほんの一時、伊勢地方で作られていた幻のビールを復活させた「神都麥酒」は、世界から数々の賞を受賞するなど高い評価を受けています。

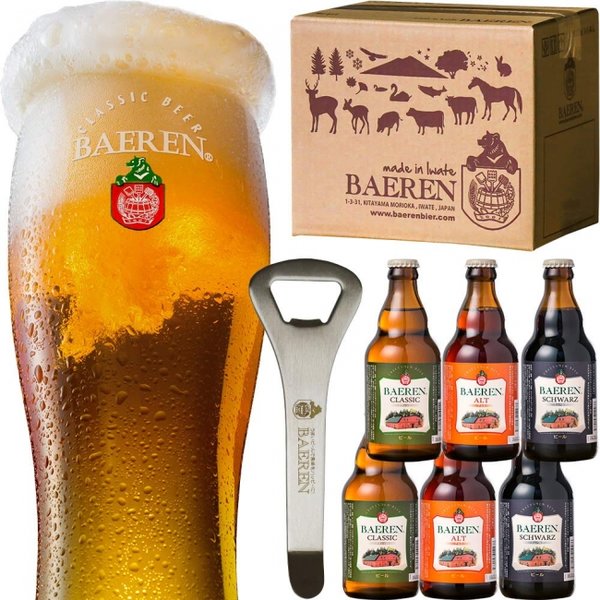

第4位 ベアレン・クラッシック/岩手県盛岡市

第4位には、岩手県盛岡市の(株)ベアレン醸造所が作っている「ベアレン・クラッシック」がランクインしました。

ベアレン醸造所は設備の多くをドイツより移設しています。そして、ブルワリーのシンボル的な存在となっている真鍮製の仕込み釜は、おおよそ100年前のものだそうです。

またブラウマイスターのイヴォ・オデンタールさんも、ドイツからやってきた職人さんなのです。

つまり、同社はドイツのドルクモンド地方で造られているエクスポートという輸出用に考案されたスタイルのビールを、本場に忠実に再現しているということ。

その特徴は、保存が利くようにエキス分が高めで、奥深くしっかりとした味わいが楽しめること。本格的なラガービールに仕上がっています。

第3位 ベアードビール/静岡県伊豆市

第3位にランクインしたのは、静岡県伊豆市にある(資)ベアードブルーイングの「ベアードビール」です。

このビールは、モルト、ホップ、酵母などの原材料をできるだけ加工せず、それぞれの素材の素晴らしさを最大限に引き出すことにこだわって作られています。

このため、原材料の微妙なバランスと素材の持つ複雑な奥深さから生まれる、個性に満ちあふれたビールとなっています。

第2位 常陸野ネストビール/茨城県那珂市

第2位は、茨城県那珂市の木内酒造(資)の「常陸野ネストビール」です。醸造元の木内酒造は、1823年から日本酒を造り続ける蔵元です。酒税法が緩和された1994年からビールづくりを始めました。

最初は手探りからのスタートでしたが、ヨーロッパの本格ビールを目標に、英国産の麦芽・ホップを原料に伝統的な手法の「上面発酵/エールタイプ)にて醸造を始め、「常陸野ネストビール」が誕生しました。

その本格的な味わいの良さから、いまや日本だけでなく海外でも人気で、世界50カ国で親しまれている一大ブランドとなっています。

第1位 エチゴビール/新潟県新潟市

そして今回の調査で出荷量第1位となったのは、新潟県新潟市のエチゴビール(株)の「エチゴビール」でした。エチゴビールは、日本第一号の地ビールとして有名です。

その種類も、無濾過ビールとして「ペールエール」、「スタウト」、「ヴァイツェン」など豊富なラインアップです。

濾過ビールとしては、チェコスロバキアを原点とするピルスナースタイルオリジナルとされるザーツ地方産ザーツ種のホップを使用したビールである「ピルスナー」や、新潟県産こしひかりを使用して作られたのど越しとキレのある辛口のビールである「こしひかり越後ビール」など数多くのビールを販売しています。

人気の地ビールは通販で取り寄せることも可能ですが、やっぱり何よりその地域に行って味わうのが一番ではないでしょうか。旅の目的として、ぜひ地ビールを楽しんでください。

source:東京商工リサーチ「第9回 地ビールメーカー動向調査」

※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。